sites/21057458

O先生へ

ご意見のとおりと考えます。

O先生質問そのものは。それは、3.21です。

しかし、3.22がわからない・・・・3.22が3.21に影響することはないと思う。しかし、3.22をまとめないと気持ちがわるい。だから、この記事はふわふわします。

なお、軸足は、第900条よりも相続資格の重複(または二重資格の相続人)が先な気がしました。

これを組み込まないと火傷しそうな気がしました。

O先生の無意識な引っ掛かりには、長男の子に二重資格の余地を感じそれが法定相続分になんらかの影響を生じる・・・とお見受けしました。そこで、この先行問題を分析することにします。

第1

1

1.01 重複症状は、養子縁組をしないと生じないはずです。婚姻もあり得るかとよぎりますが、配偶者相続人・血族相続人という構造からしてないでしょう。養子縁組のあと養子と子どうしが婚姻する場合は養子縁組で生じた部類とします。

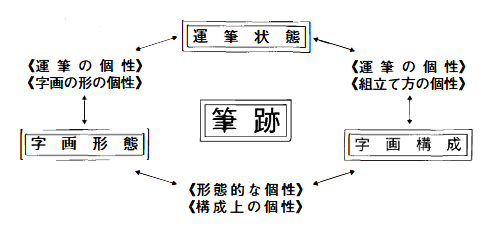

1.12 養子縁組をすると必ず二重の続柄となります。これを「広義の二重資格」を名付けます(kasasagiの造語)。

1.13 そのうえで相続人として配偶者であり兄弟姉妹というような複数資格を切り出します。これを「狭義の二重資格」と名付けます(これも個人的造語)。

1.011 広義と狭義が鬱陶しいかもしれません。広義のほうが不要という意見があるかもしれません。でも僕は段階的に考えたいので、僕には広義が必要でした。

文献では、両方どりを「両立する」、片方のみを「両立しない」というように書かれていますが、しばらく『両方とも』と『片方に吸収する』とします。間違っているかもしれません。

1.2 かかる二重資格は相対的で2種があり、正と逆があります。

1.21 当事者系:主体が対象を養子(親)にすることによって、主体と対象間に生じる二重資格。

1.22 関係者系:誰かが誰かを養子(親)にすることによって、当事者以外に生じる二重資格。

1.3 このテーマは①広義の二重資格、②狭義の二重資格、③二重資格の場合両方かそれとも片方に吸収されるかという順序で進めていくことが体系的に且つ分析的になると思います。

1.31 なお、①②は事実の問題で解釈の問題ではありません。③aが選択(判例・解釈)の問題とで先例をあたる作業となります。

1.311 また、③bに一方のみを相続放棄できるかという類があります。③cという気がつかないテーマがあるかもしれません。

第2

2.01 すべてのパターンを網羅しませんが、既出パターンは次です・・・いや、これ以外はないのでしょう。

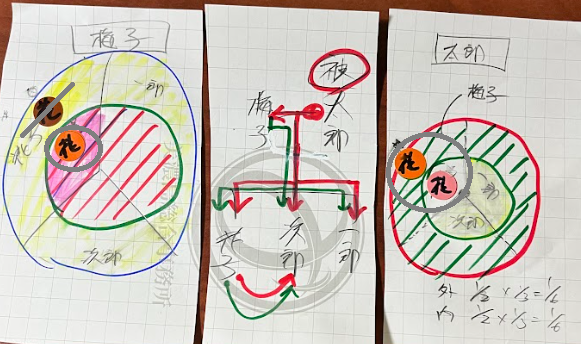

2.1 孫を養子

2.2 自己の非嫡出子を養子

2.3 嫁婿を養子

2.4 弟を養子

第3

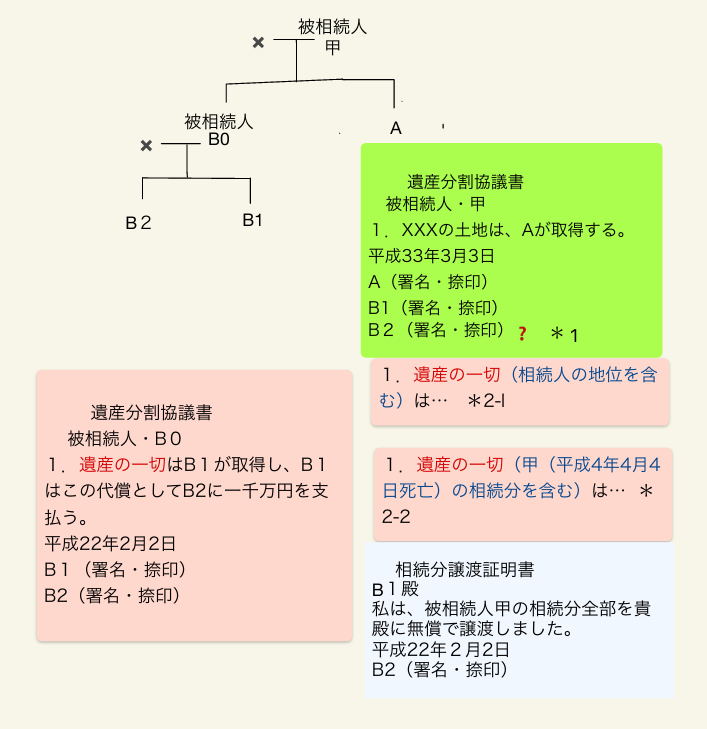

3 O先生の事例は「2.1」になります。祖父を被相続人とすると次になります。

3.01 事例2.1のよくある既出パターンは次です。それぞれみていきましょう。

3.11 長男は死んでいない。狭義の二重資格にない

3.12 長男が死んでいる。狭義の二重資格にある。昭26(0918)民事甲第1881号民事局長回答で両方となっている。

3.201 弟を被相続人にします。O先生の事例は3.21ですが、3.22を加えます。

3.21 兄は死んでいない。狭義の二重資格にない。潜在的に二重資格にあるからといって養子分をなくすことはできない。

3.22 兄が死んでいる。狭義の二重資格にある。両方なのか片方なのか。両方なのだろいう。裏付けを探していないが3.12がそうであるからそうなると思う。

★ほんどうかな?? つまり、三男甲2 兄の子乙2、養子乙1なのか? ★それとも・2.2と2.3のように片方に吸収されるのか????? 2.3は認めないのでこれも認めないのではないか? そうすると3.21も怪しくなる・・・・★★たぶん、2.2と2.3だけが両方を認めないのであって、その逆は認めるのだろう。そして、その他(裏)も認めるのだろう。きっと、これを第一段仮説として軸に置く。美美美美★★、今のところは、片方のみ(片方に吸収される・剥奪?)はこの2点だけであって他にはない。O先生の事例はそもそも狭義の二重資格でないので剥奪系に掛かることはない。同じ親族構造でも死亡の前後により狭義の二重資格になることがある。この場合この2点が剥奪(吸収されてしまう)となru.

ーーー狭義の二重資格で両方のパターンは2.1だけであり、2.2と2.3は片方だ、。★吸収されると表現されてた気がする。

なお2.4は狭義の二重資格にありません。

第4

4 難しいのは3.22です。O先生の事例は3.21です。3.21では②狭義の二重資格は生じません。O先生のご見解のとおりと思います。?????

二重資格あり(両立する)しかし片方のみである2.2と2.3の3.22相当(逆のパターンを網羅しないと・・・

もっというならば全体を網羅してみたい。つまり、

1.21のある方向を正とすると、逆がある。

1.22は、1.21の裏として、これも正と逆がある。

2.3において、夫死亡の場合妻は配偶者のみで兄弟姉妹分は吸収されてしまう構造だが、この逆はどうだろうか。整合性を採るならば夫の兄弟死亡において、妻はもう一つの資格の兄弟姉妹分はないことなる。おかしくないか、吸収論で説明するならば吸収元がない。そして、そうであったとして、おそらく離婚したのならば兄弟姉妹分は復活するのだろう。つまり、正の逆は異なる結論となるのか、それとも整合性を保つのだろうか。

このあとにこの点から整理してみよう。

山本正憲「二重資格の相続人」中川善之助先生追悼現代家族法大系編集委員会編『現代家族法大系4(相続I)』161頁(有斐閣)が詳しいらしい。青山修本より。

時系列で狭義の二重資格にならない場合となる場合がある。おそらくどれもだ。狭義の二重資格になる可能性がある場合でも、結果的にならなかった場合は両方ということでよいか。それとも潜在的に狭義の二重資格なる可能性がある場合、一律なのか。そうとはえない。

どこかで、狭義の二重資格が起こった場合できるだけ両方にさせる傾向にあり、片方に吸収あれるのは例外であることを読んだ気がする。逆だったかもしれない。

以上