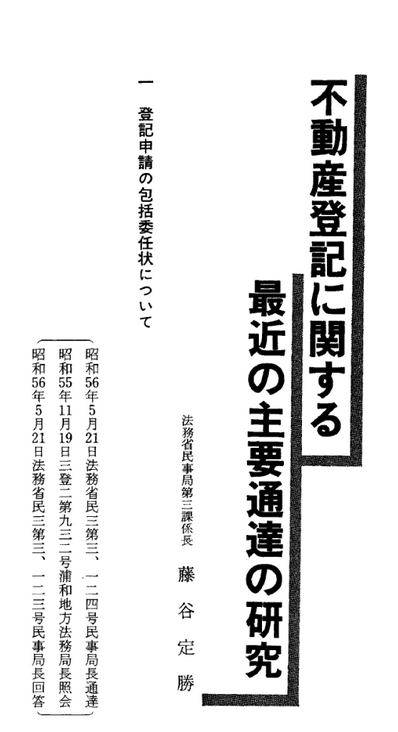

平成4年7月7日付け法務省民三第3930号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達

借地借家法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

【4718】 借地借家法(平成3年法律第90号。以下「新法」という。)が本年8月1日から施行されることとなり、建物保護に関する法律(明治42年法律第40号)、借地法(大正10年法律第49号)及び借家法(大正10年法律第50号)が廃止される(新法附則第2条)とともに、不動産登記法が改正される(新法附則第15条。以下改正後の不動産登記法を「不登法」という。)こととなつたので、これに伴う不動産登記事務の取扱いについては下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

第1 借地権の存続期間等

第2 自己借地権

第3 定期借地権等

第4 期限付建物賃借

第5 登記の記載

このサイトは、上記の「第3 定期借地権等」の部分です。

第3 定期借地権等の目次は、次です。

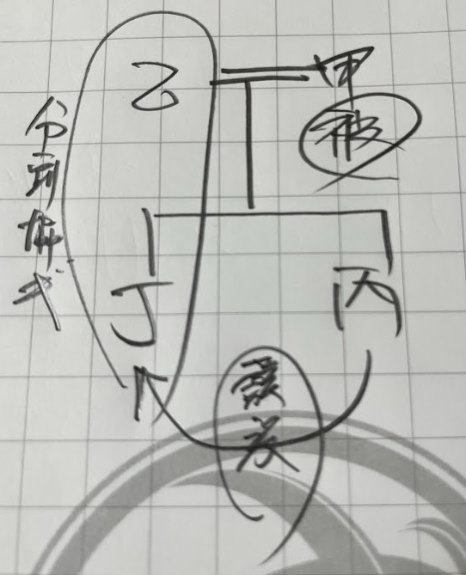

1 定期借地権

2 事業用借地権

3 一時使用目的の借地権

1 定期借地権

(1) 借地権の存続期間が50年以上である場合には、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと、及び新法第13条の規定による建物等の買取りの請求をしないことを内容とする特約(以下「新法第22条の特約」という。)をすることができることとされた(新法第22条)。

この特約のある借地権(以下「定期借地権」という。)の設定の登記の特約の記載は、「借地借家法第22条の特約」とする(不登法第111条第1項、第132条第1項)。

なお、借地権の設定の登記に新法第22条の特約を追加する変更の登記の申請は、受理することができない。

(2) 定期借地権の設定の登記の申請書には、新法第22条後段に規定する公正証書(謄本)等の書面を添付することを要する。ただし、登記原因を証する書面が執行力ある判決であるときは、この限りでない(不登法第111条第3項、第132条第2項)。

2 事業用借地権

(1) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とする借地権(以下「事業用借地権」という。)を設定した場合には、新法の存続期間等に関する規定の適用はないこととされた(新法第24条)。

この借地権の設定の登記の設定の目的の記載は、「借地借家法第24条の建物所有」とする(不登法第111条第1項、第132条第1項)。

(2) 事業用借地権の設定の登記の申請書には、新法第24条第2項に規定する公正証書の謄本を添付することを要する。ただし、登記原因を証する書面が執行力ある判決であるときは、この限りでない(不登法第111条第3項、第132条第2項)。

(3) 事業用借地権の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、その借地権が設定された時から変更後の存続期間が満了すべき時までの期間が10年以上20年以下の範囲内にあるときに限り、受理することができる。

なお、この場合における登記の申請書には、公正証書の謄本を添付することを要しない。

3 一時使用目的の借地権

臨時設備の設置その他一時使用のために設定したことが明らかな借地権については、新法の存続期間等に関する規定の適用はない(新法第25条)。

この借地権の設定の登記の設定の目的の記載は、「臨時建物所有」とする。

index

1 事業用借地権の変遷

2. H04(0707)3930通達

3. H19(1218)2828通達

4. 登記研究721質疑応答7865

sites/21055347