「ケース別_登記名義人の住所・氏名変更・更正登記の手引」というのが正式名称です。

青山修さん亡き後であることが名称からも内容からしてもみてとれます。同じような筆者交代本はいつか別にまとめたいと思います。

奥村さんが引き継いだとのことで悦ばしことです。MSの整理として、旧法の取扱いと修さんの関係性を取り込みたかったのでタイトルを『登記名義人表示変更登記の手引・奥村』としています。今は表示とはいわないし、更正が抜けている。表示を住所と氏名に分ける必要なんてなかったと思うし、更正は変更の亜種としてもらいたい。語尾は修時代に合わせた。ケース別であったことは修時代も同様です。

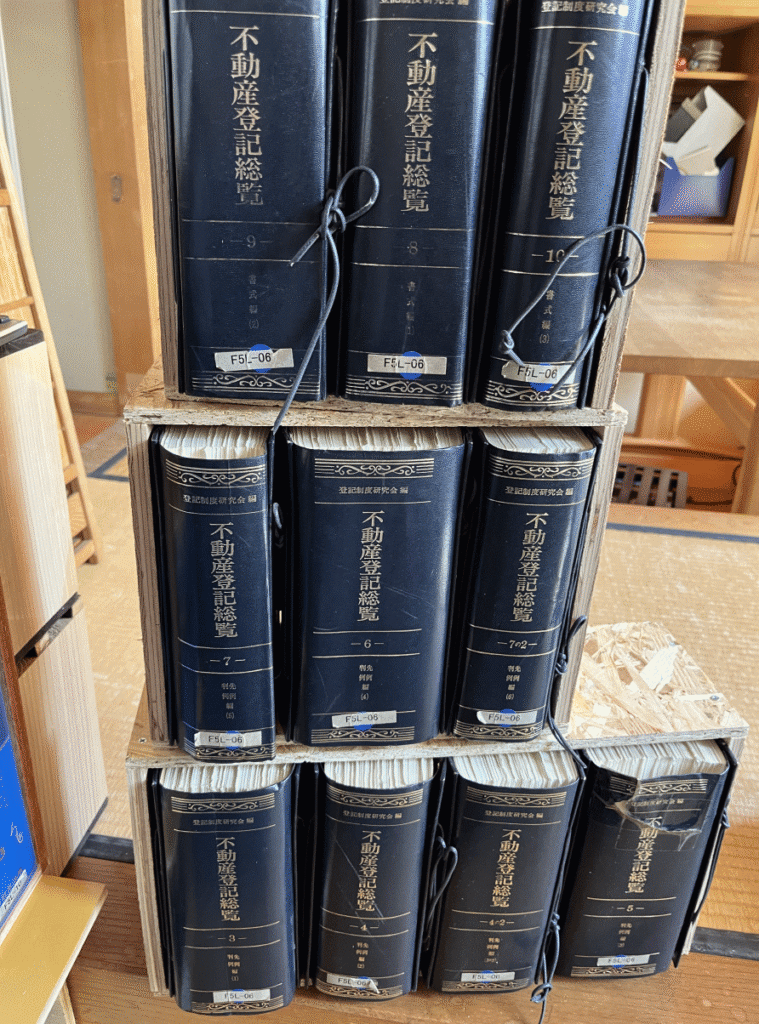

対立する本はまだあらわれません。漢字制限という視点だけでも一つの本になりそうなのに。個人識別との融合によってこのあたりの問題の本質が変わってくるのでしょう。

それにしても名変を見過ごすと移転が飛ぶということは恐ろしいことです。見過ごしたのではなく省略可能案件グレー部類の場合なら尚更です。登録免許税の問題と昔の報酬規定のなごりが名変省略という方向になっている。たかが名変・されど名変という術語がありますが「たかが」という方向に制度がなれば仕事が楽になります。住所遍歴を公開情報の登記簿に反映させたくないという感覚が強くなっている気がする。

そういえば、名変抜けで移転が飛んでしまった場合の国賠事例がない気がします。おそらく提訴しても無駄だだからでしょう。そういうシビアなところは残しておいていい気がします。

気がするばかりでもうしわけないのですが。

sites/21052393

副題:要否・可否の判断と登記官のチェックポイント-

奥村仁(元名古屋法務局首席登記官(不動産登記担当))編